第57回日本薬剤師学術大会

2024年9月22日~23日にかけて第57回日本薬剤師学術大会が埼玉県にて開催されました。埼玉県での開催は今回が初めてであり、当社からは10名が参加しました。オープニングでは岸田内閣総理大臣からのビデオメッセージもありこれからの薬剤師への期待を感じました。今年は調剤診療報酬改定で医療DX加算も新設され薬局DXが進む中それに伴うマイナンバーカード、AI技術関連の発表があり、今大会ならではのものだったと感じます。また、在宅医療関連の発表では席が埋まってしまい 立ち見の方がいるほど多くの薬剤師の注目を集めていました。

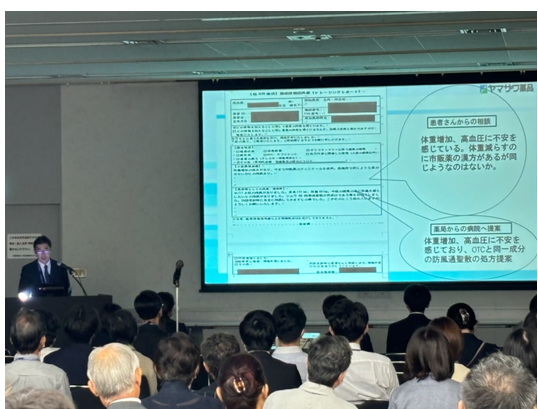

大会2日目にかかりつけ薬剤師のHIV患者さんの有用性について口頭発表を行いました。かかりつけ薬剤師に関しては、算定率が全国で1%台で推移し、伸び悩んでおり、その普及に課題があります。普及を促進させるには、親身な対応を必要とするハイリスクな患者さんや希少疾病患者さん、難病患者さん等、かかりつけ機能を必要とする患者さんとのマッチングが重要です。今回HIV患者さんのニーズを知るため、アンケート調査を行い、35件のHIV患者さんから回答を得ました。その中から、かかりつけ薬剤師を必要とするHIV患者さんと数件契約に至りました。契約した患者さんに電話フォローし、患者満足度が上がった事例を紹介。発表後、質疑応答があり、かかりつけ薬剤師の患者さん獲得方法や電話フォローのタイについて回答しました。

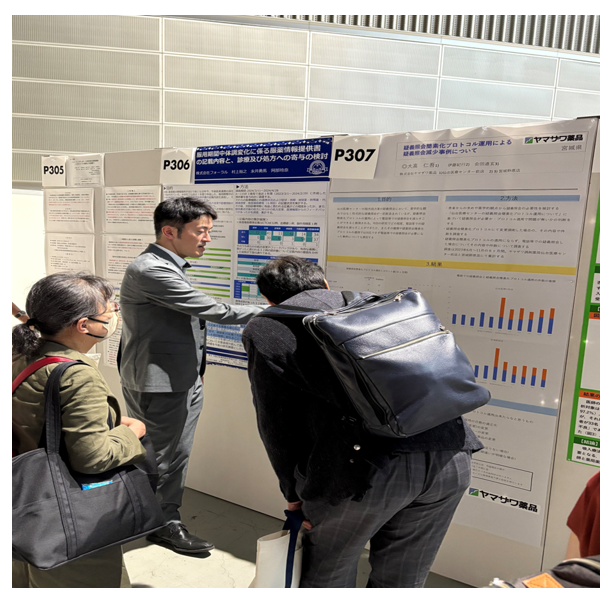

大会1日目に「疑義照会簡素化プロトコル運用による疑義照会減少事例について」という題目でポスター発表を行いました。疑義照会とは薬剤師が処方箋上で疑問点や不明点が生じた場合に、医師に問い合わせをすることなのですが用法用量これで間違いないですか?のような薬学的な問い合わせだけでなく、〇〇錠10mg1回2錠服用という処方箋の場合に、〇〇錠20mgが薬局に在庫があるので20mg1錠服用で調剤してもいいですか?のような形式的な疑義照会もあります。疑義照会簡素化プロトコルとは、病院がこういった形式的な疑義照会を減らすため、患者さんに説明した上で薬局薬剤師の判断で変更していいという取り決めやルールのことです。国立の病院などで採用している場合がありますが、まだ広く浸透している制度ではないため多くの方にご覧いただきました。

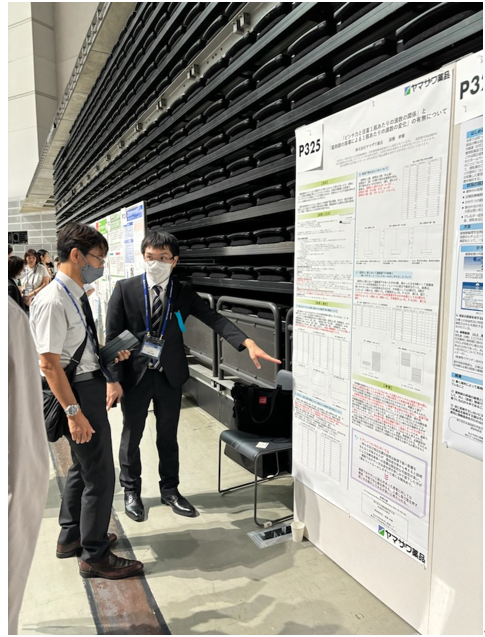

大会1日目にポスター発表を行いました。内容は、目薬1本の総滴下数が「使用者個々のつまむ力の強弱によって変動する可能性があるのか」また、「持ち方・使い方を説明することで総滴下数に変化があるのか」についてです。このテーマを選んだ理由としては、患者さんによって目薬の消費量が異なる場合があり、その理由につまむ力と使い方が関係しているのではないかと感じたからです。今回の研究結果としては、使用者のつまむ力によって総滴下数に大きな影響を及ぼしている可能性は低いものの、持ち方・使い方の説明によって目薬1本の総滴下数が変動するという結果になりました。この結果は今後の調剤業務に活用したいと考えています。最後に今回の研究ではヤマザワ調剤薬局だけではなく、ドラッグヤマザワの方々にも協力して いただきました。研究に協力してくださった全ての方に厚く御礼申し上げます。